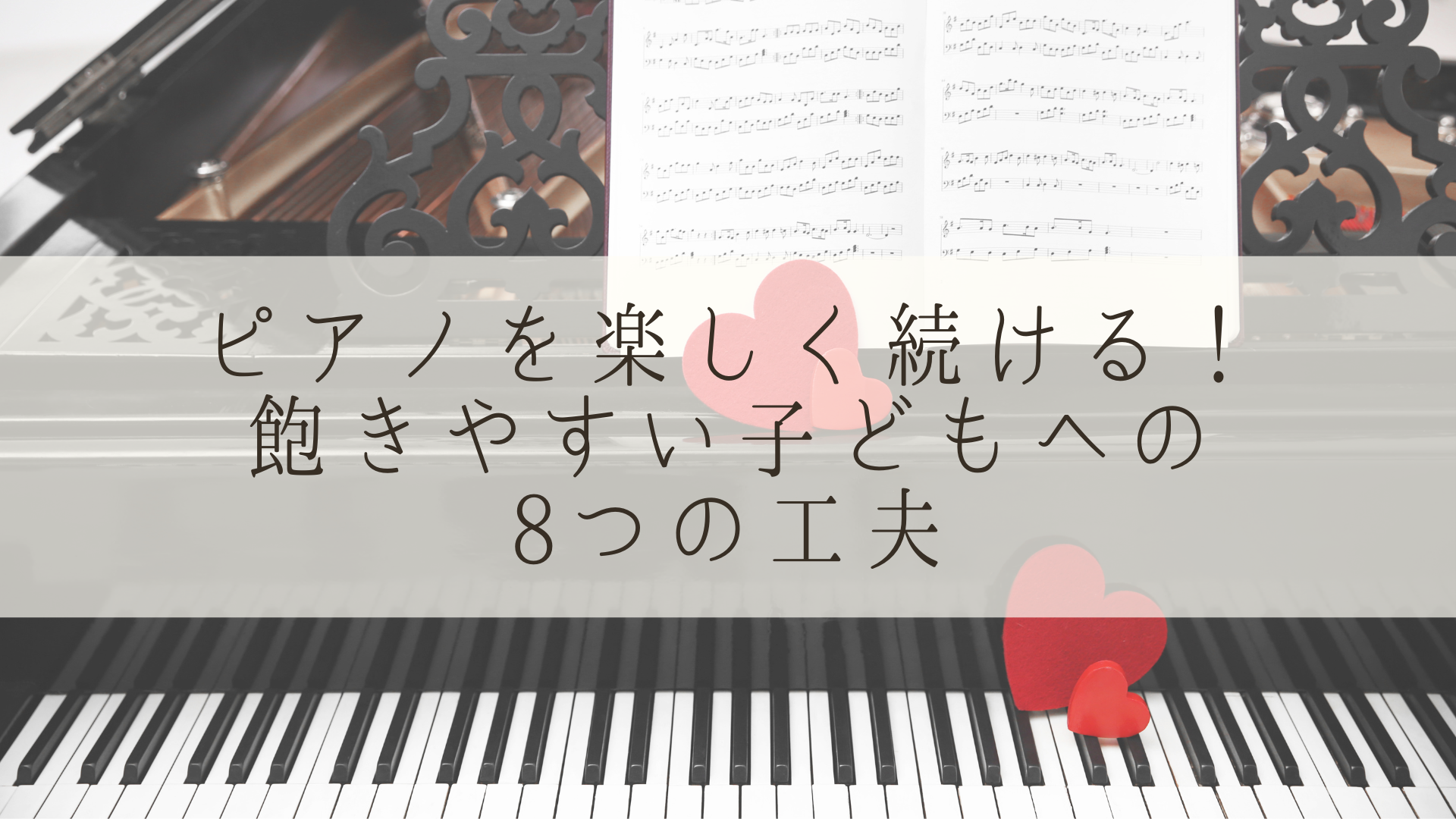

ヤマハ音楽教室講師歴25年以上の経験を持つピアノ講師が悩みに寄り添います。

子どもも大人も飽きない!ピアノ練習のコツと習慣づくり

「飽き性」とは、ものごとに対して興味を持ち続けるのが難しく、

短期間で関心を失ってしまう特性のことです。

これは、ものごとが長期間続くことに対して耐えられなかったり、

新しい刺激や変化を求めたりする傾向を指します。

飽き性な子どもは、特に反復的な作業や時間をかけて積み上げるプロセスに対して

集中が続かないことが多いです。

ピアノのように、練習をコツコツと積み重ねる必要がある習いごとでは、

飽き性の子どもが取り組み続けることが難しい場合があります。

これを理解した上で、飽き性な子どもに対して有効なアプローチをいくつか提案したいと思います。

「うちの子は飽き性かもしれない」

そう思っている親御さんにとって、何かヒントになればうれしいです。

1. 小さな目標設定と達成感を大切にする

子どもが集中できるように、小さな目標を設定し、その達成を感じさせることが重要です。

例えば、難しい曲を一度に弾けるようになることを目指すのではなく、

少しずつ進めるステップを設け、「このフレーズが弾けるようになった!」といった

達成感を感じさせると、飽きにくくなります。

2. 練習のバリエーションをつける

同じ練習ばかりを続けることが飽きの原因になることがあるため、

練習の方法や内容に変化を加えるといいかもしれません。

例えば、指の練習、リズムの練習、好きな曲を弾く時間を設けるなど、

飽きないように内容にバリエーションをつけることが効果的です。

3. ご褒美システムや報酬を取り入れる

目標を達成した際に、子どもが楽しみにしているご褒美を設定するのも一つの方法です。

たとえば、1週間しっかり練習できたらおやつを一緒に作る、

好きな遊びに少し時間を使う、など、頑張った結果として「楽しみ」が得られると、

飽きずに取り組みやすくなります。

4. 親が一緒に関わる

親が練習に一緒に関わり、子どもと共に楽しむことが、

飽き性な子どもにとっては大きな励みになります。

ピアノに合わせて一緒に歌ったり、簡単なメロディを弾いてみたりして、

練習を一緒に楽しむことで、子どもも自然に続けやすくなります。

5. ゲーム感覚を取り入れる

練習の一部をゲーム感覚で取り入れることで、

子どもが飽きずに楽しみながら続けられます。

たとえば、タイマーを使って「何分でこれを弾けるようになるか」を競う、

音符の名前を覚えるクイズを行うなど、楽しみながら学ぶ方法を探してみましょう。

6. ピアノの練習以外にも「音楽」に関わる機会を作る

音楽の楽しさを感じてもらうために、ピアノ以外の音楽活動にも参加させてみると良いです。

たとえば、好きな曲を聴くことや、音楽ゲーム、他の楽器に触れてみるなど、

音楽に関わることを多方面から取り入れることで、

ピアノへの興味が再燃し、飽きにくくなる場合があります。

7. 進捗を一緒に確認する

定期的に子どもの進捗を確認し、その成長を褒めてあげることも大切です。

自分の進歩を実感できると、

子どもは次のステップに進むモチベーションを保つことができます。

親がその成長を目に見える形でサポートし、

誇りに思っていることを伝えることで、やる気を引き出せます。

8. ピアノを楽しめる環境作り

最後に、ピアノの練習が楽しいと感じられるような環境作りが重要です。

静かな練習場所、楽しくリラックスできる空間、他の家族も応援している雰囲気などが整うと、

子どもが「やってみよう」という気持ちになりやすいです。

これらのアプローチを使って、飽き性な子どもでも、

ピアノの練習を継続できるようサポートしてあげることができます。

大切なのは、子どもが無理なく楽しんで取り組めるようにすることです。

「飽き性」という特性は、本人が気づいて自分で改善しようと努力することで、ある程度改善できることもありますが、完全に「治す」ことは必ずしも簡単ではありません。

飽き性は、ある種の性格や傾向であり、環境や育成方法、外的要因にも影響されるため、本人だけでなく周囲のサポートが重要です。

1. 本人が気づくことの重要性

自分が飽き性だと気づくことは、改善への第一歩です。

自分の性格や行動パターンに意識を向けることで、

例えば「すぐに興味が他に移ってしまう」「目標を持ち続けることが難しい」と

感じている場合、次にどのように対処すべきかを考え始めることができます。

自分の限界や好みを理解することで、その特性をうまく活かす方法や、

意識的に改善する方法を選べるようになります。

2. 飽き性の改善に必要なサポート

飽き性を改善するためには、本人の意識と周囲のサポートが大きな役割を果たします。

特に、親や指導者からのサポートが有効です。

例えば、以下のような方法で飽き性を克服しやすくなります。

・小さな成功体験を積む

短期的な目標を設定し、それを達成することで達成感を得られるようにすることが大切です。

成功体験は子どもの自信を育み、次に取り組む意欲が湧きます。

・ 興味を引き続ける工夫

同じ内容を繰り返すと飽きやすいので、練習方法にバリエーションを加えたり、

子どもが楽しめるような要素(ゲームや報酬など)を取り入れると、

持続的に取り組みやすくなります。

・目標の再設定

目標を変更したり、進捗を見直してもらうことで、

飽きてしまう理由に対処することができます。

難しすぎる目標を設定している場合、達成可能なレベルに調整することが効果的です。

・ポジティブなフィードバック

飽き性な子どもは失敗に対してネガティブな感情を抱くことが多いため、

ポジティブなフィードバックを積極的に行うことが改善につながります。

努力を認め、成果を褒めることで、挑戦し続ける姿勢が育ちます。

3. 飽き性を前向きに活かす方法

飽き性があるからこそ、柔軟に新しいことに挑戦できるという強みもあります。

飽きやすい子どもは、視野が広く、さまざまなことに興味を持つことができるため、

うまくその特性を活かす方法を見つけることが鍵です。

例えば、興味を持った時に集中して短期的に集中できるような環境を作り、

満足感を得られるようにすると、飽き性を上手に活用できる場合もあります。

4. 気づいてからの努力

気づいた後、本人が「自分は飽き性だ」と認識し、

それに対して努力を重ねることで改善する可能性は高くなります。

しかし、それには意識的な努力や、目標の見直し、

習慣化のための工夫など、長期的な取り組みが必要です。

飽き性を克服するには、自分自身がその問題を乗り越えようとする意欲と、

周囲からの適切なサポートが重要になります。

まとめ

飽き性の子どもにとって大切なのは、「楽しく」「無理なく」「成功体験を積み重ねる」ことです。

無理にやらせるよりも、「楽しいから続けたい」という気持ちを育てることが、

飽き性の子どもがピアノに取り組み続けるカギです。

親子で一緒に工夫しながら、ピアノのある豊かな時間を楽しんでいきましょう。